十年十亿美金

从根源上看来,中国社会对药神的呼唤往往始于“高价药恐慌”,大家都害怕自己会成为那个患病买不起高价药的人。然而,比起对高价药药企单纯的指摘与谩骂,我们更应该了解到高价药的定价原理,共同走出“高价药恐慌”。

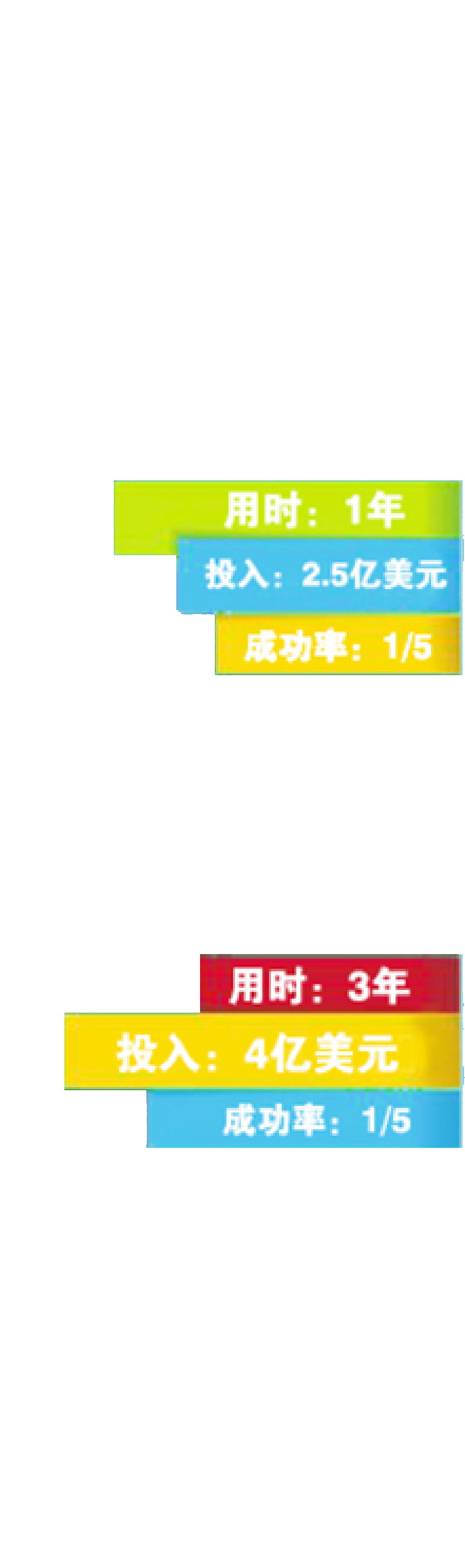

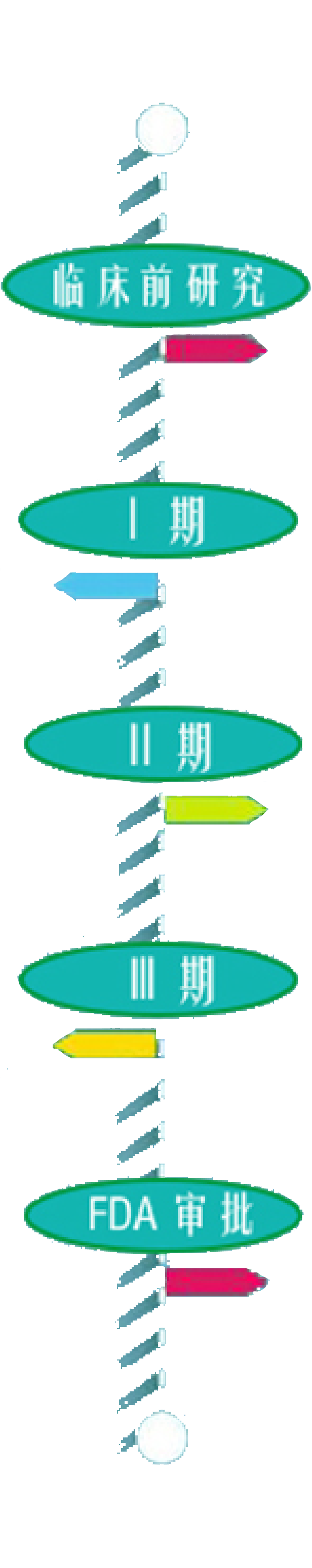

10年,10亿美元

这是医药圈著名的“双十定律”,代表一款新药研发成功平均耗时成本和经济成本。

一款药品如果要真正在市场中流通,从研发阶段到开发阶段最后到完全审核通过,往往要超过十年。从平均耗资3-6亿的研究阶段,再到平均5-11亿的开发阶段,企业投入的科研成本不断累加升高,十年研发的总投入高达十亿美元以上。

然而,药企不但要投入巨大的时间成本和科研成本还要面临研发审核的挑战——企业研发投入虽大,但新品研发成功率不到2%。因此,在20年的专利保护期内,企业需要通过高定价来收回前期投入。一旦专利保护期一过,国内就可以研发相似药效的仿制药,价格却要比原创药低廉得多。

市场具有局限性

药品的价格和该疾病的患病率也基本呈负相关性。以I级肺动脉高压为例,这种发病率为1/10万的疾病并不常见,属于罕见病的一种。相对的,治疗甲型血友病的马昔腾坦片药价也相对偏高,接近三万元人民币一盒。这说明,就算一款新药通过了严格的重重审核可以推出市场,但如果这种疾病的发病率低,需要购买这款药品的消费者少,市场格局就小。为了保证一定的利润空间,药企只能选择提升药品单价来达到总收益的平衡。

所以并非所有高价药都应该遭受批判,由于凝结了智力成果,它们的定价遵循一定科学的规则,也遵循基本的逐利原则。如果对高价药一竹竿打死,就不存在对于新药研发的利润刺激,最终只会导致药物创新缺乏驱动力。

药价或成失控过山车

虽然众多科研投入巨大的高价药不该成为众矢之的,但不可否认的是,在当今的中国,确实有药品定价虚高的情况发生。作为一个药品市场兴衰几十年的见证者,佛山某三甲医院的院长告诉记者:“现在的很多药企指定药价是按照市场的逐利逻辑来的,没有一个客观的标准,所以可高可低,定价很不靠谱。”

药价乱象依然屡禁不止

原来,药品从生产到终端销售一般要经过6-7个环节,经由制药企业、药品批发企业、代理机构等,加之进货渠道与运行体制的不同,药品价格参差不齐,难以统一。层层加码至药店,药价被抬到了一定高度。 可以看到,诸如“胃舒宁胶囊”,“锌钙特口服液”等我们耳熟能详的常备药品,从出厂价到经销商,再到药房,其中价格层层递增,从经销商到药房上升了足足4倍。单纯的市场逐利逻辑而非科学的定价标准,让药价变化无度如坐过山车。

“4+7”以外——阳光照进的阴影

让人欣慰的是,2018年11月15日,政府正式出手打击虚高的药价,发布了《4+7城市药品集中采购文件》。“4+7”城市(北京、天津、上海、重庆、沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安共11个城市)被列指定为药品集中采购试点,由政府出面压低药价,进行药价谈判,进行带量采购。 同年,这些试点的药价同比平均降幅52%,最高降幅甚至达到96%。以释放剂型的药物为例,在原有的中标价上,它们居然还可以开出一个远远低于中标价的价格给医院,来换取巨大的采购量。 但是阳光照进的地方,也让阴影更加刺眼。反过来想,如果“4+7”城市的药企在降幅高达96%的情况下依然有利可图,那么可想,这当中的部分药企——其定价之乱,暴利之高令人咂舌。

“穷”与“富”的两极分化

更重要的是,“4+7”的十一个城市有幸成为医改新政的试点,那么其他城市呢?至少在短期内,它们依然要承受缺乏政府干预的药价乱象。可以看到,越是陕甘宁、云贵川等人均可支配收入较低的省市,其药品相对价格就越高——有的甚至超过了富裕的东部沿海发达城市。 “4+7”在沿海城市试点不断向内陆城市扩展的过程里,地区之间在药价上面的巨大差异依然需要得到我们的警惕和重视。

医改箭在弦上,风雨十五年

虽然药价虚高的现象依然“野火烧不尽,春风吹又生”,但是正如上述我们提到的“4+7”政策,其实中国政府对药价乱象一直是深恶痛绝。早在2007年,中国政府就意识到问题的严重性。为了让民众吃得上平价药,政府进一步加速了医疗改革,整治药价乱象。

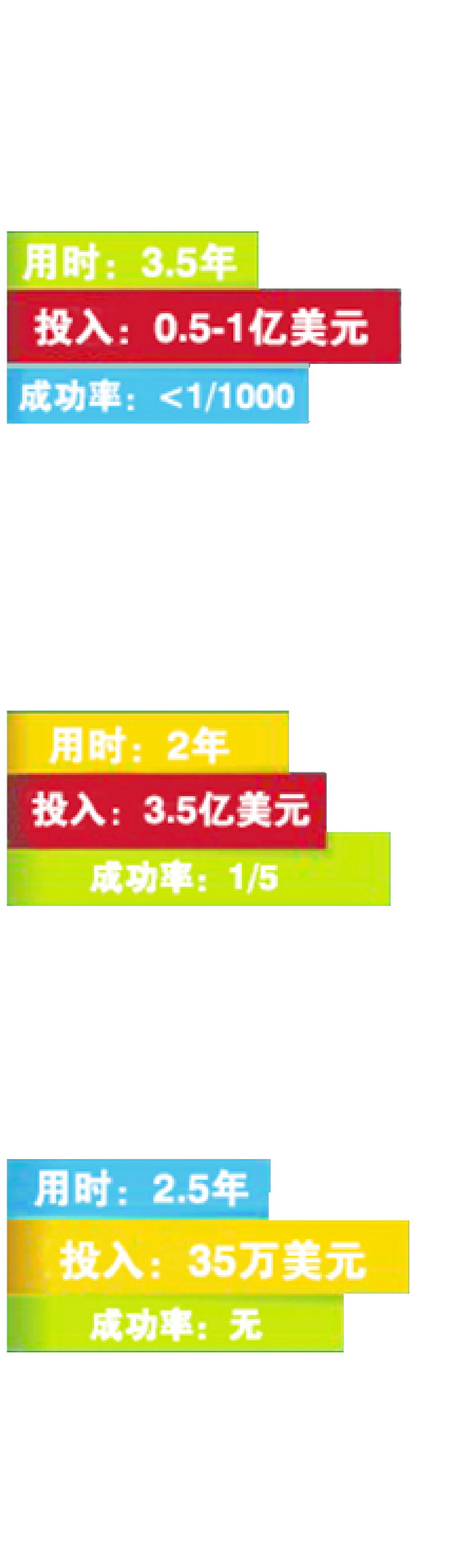

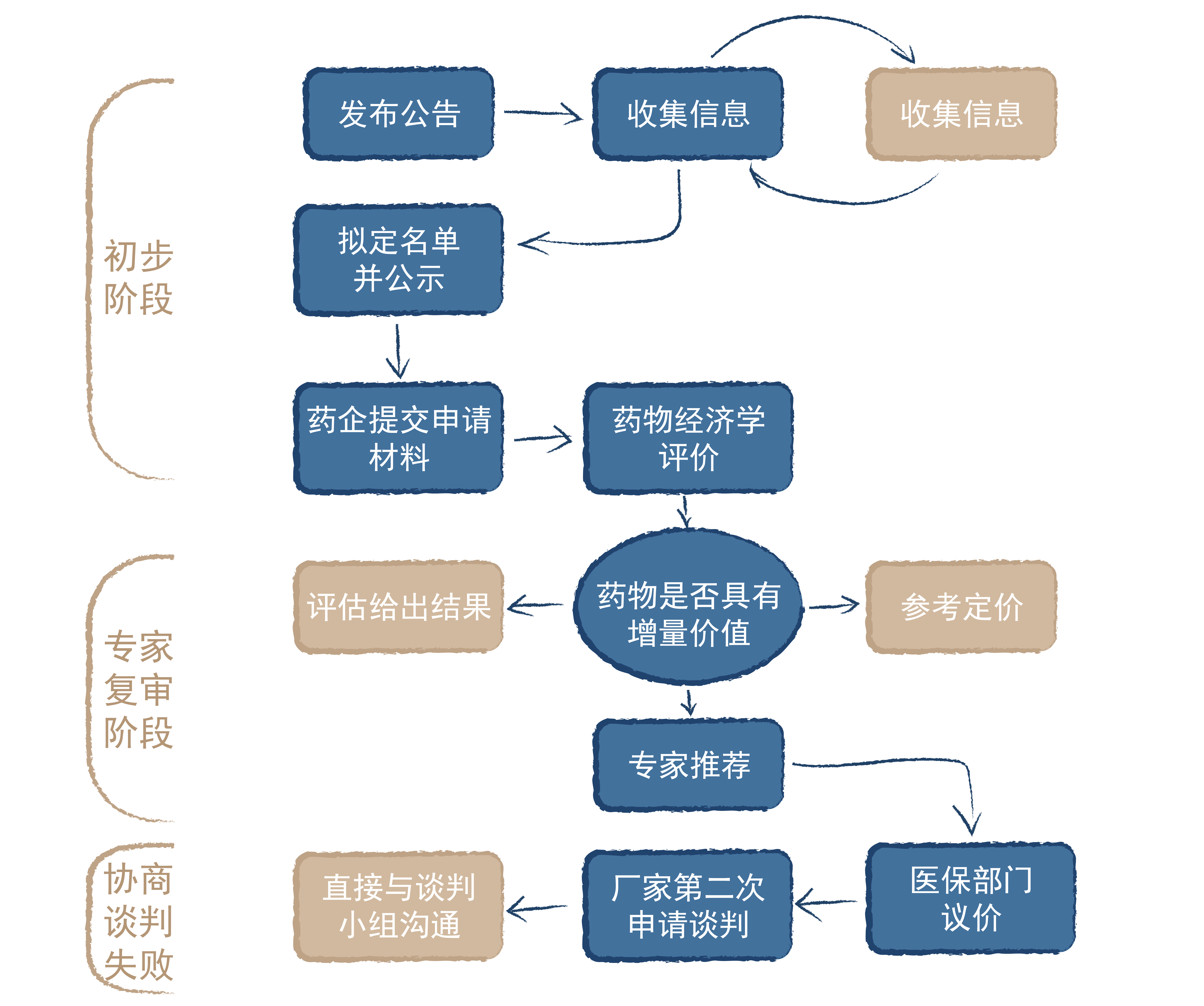

药价谈判

中国政府在医疗卫生方面大刀阔斧地进行着改革,出台的其中一项非常重要的政策,就是“药价谈判”。那么何谓药价谈判呢? 事实上,就是医保部门根据病患需求和市场调研开出合适的药品谈判清单,被列入谈判清单的药品企业要向医保部门上交申请材料。最后由医保部门出面和药企商议价格,这个价格即为当地医院向该药企采购药品的标准价格。如此一来,政府无形中就能够“砍掉”药企由于市场调节自发性而产生“虚高”的那一部分医药价格。因此,病患在医院中买到的药基本上都是在政府干预和控制下的基础价格。

扩大医保目录

而政府此前,为了让医保覆盖到更多病种,还实行了扩大医保目录的政策,其采用的主要手段也是药价谈判。 从医保目录清单看来,被纳入2017版的药品在甲乙类的中成药和西成药两方面都比2009版有较大的上升幅度,每一类清单的种类基本上升超百个。这意味着,民众所患疾病,有越来越多的病种能够享受到医疗保障,这无疑让许多重病家庭卸下了很大一部分经济负担。

取消药品加成

不但如此,为了推进医保改革,进一步减少民众医疗负担,国家在2016年直接取消了延续了12年的药品加成许可,医院在出售西药方面的利润直接降为0。因为取消药价加成就意味着医院以多少钱的价格从药企采购药品,就要以多少钱的价格出售给患者。从此,医院从中赚取差价的现象将不再被允许。这样一来,从药企到医院再到患者,这三环药价都被层层削减。患者从医院买到的药品和接受的医疗服务,其价格较之前,已经有了很大的下降幅度。

医改一直在路上

十五年的医改历程中,中国政府的改革巨轮行驶在历史的蓝海上,每一个沉重的步伐背后都有掀起层层浪花。

谁是医改的承重墙?

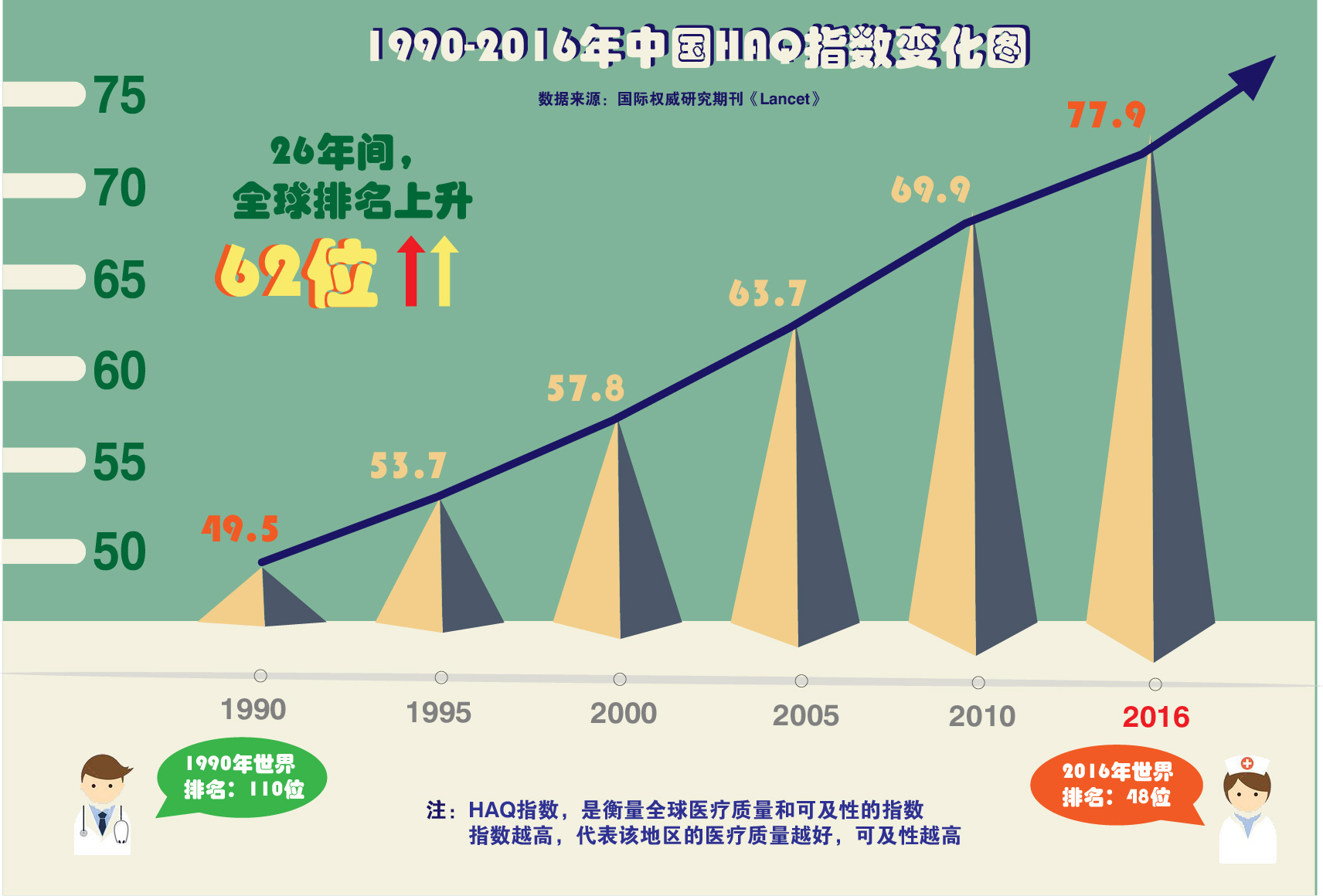

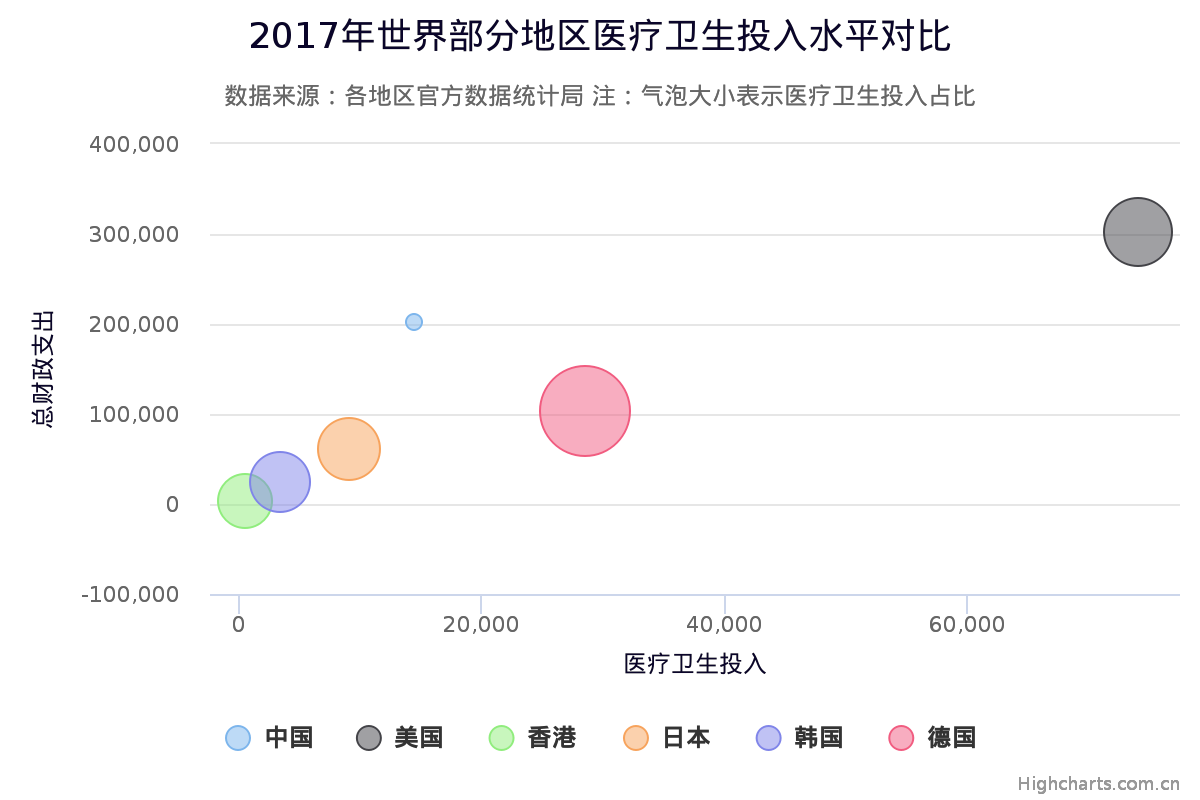

回望中国从上世纪九十年代年到2016年,其HAQ指数从49.5上升到78,世界排名更是从110位跃升到48位。能够用这么短的时间获得如此巨大的成效,在世界上堪称奇迹。但是更神奇的地方在于,作为世界第二大经济体,2017年中国的总GDP达到了820754.3亿元,而医疗卫生支出仅占财政支出的7.12%。

而作为第一大经济体的美国(24.49%) ,其医疗卫生支出占比是中国的3.4倍;而第三大经济体的日本(14.91%%),其医疗卫生支出占比也是中国的2.1倍。

相比之下,中国政府在医疗卫生上的支出似乎远远不足以支撑其医改的雄图伟略,但是医疗质量和可及性却又是不断升高。所以,到底是谁充当了医改的承重墙,弥补了中国政府在医疗卫生支出上的不足呢?

逃离医改的药企

2018年12月7日,那一天是中国药市“闪崩”的一天:证券市场数据显示,当日A股市场多达20只股票跌幅超过5%,到了2018年末,与5月最高时相比,医药生物全行业下半年抹去近4000亿市值,近乎“腰斩”。

原来,12月6日,中国政府公布了带量采购预中选的结果,12月7日的股市崩盘正是医药市场对于”4+7“政策带量采购的真实反馈。这意味着,在”4+7“城市当中,政府将会进行强有力的干预,在保证给药企一定采购量前提下,出面把药企对医院的药价压到一个预期的低价。对于很多一直遵循市场逐利原则的药企而言,这都是一种空前的打击。

但是这样的方法真的可行吗?院长告诉数据小组记者:“可行,但很多药企因此元气大伤,甚至很多廉价药、救命药因此退出了市场。” 记者经过数据调查,发现这种现象确有发生。以ACTH为例(促肾上腺皮质激素,是维持肾上腺正常形态和功能的重要激素),一盒ACTH售7.8元,利润0.156元,利润率只有2%。除此之外,鱼精蛋白(心脏手术时必备药品)、他巴唑(甲亢救命药)等, 多款低价救命药,都因为政府压价太低,成本又逐年升高,最后丧失了利润空间,从此消失在市场的激烈角逐中。

断供救命药档案

ACTH

¥7.8 20支/盒

- 注射用促皮质素药,治疗婴儿痉挛症

- 痉挛发作控制效果最好,替代药物较之效果差

- 一盒注射用促皮质素药售7.8元,利润0.156元,价利润只有2%,药企一直处于亏损生产的状态。加之医院招标尽可能压低进价,企业的获利空间被压缩到一个低点,就会停止生产。

- 断供的悲剧:20支一盒的ACTH,黄牛开价数千元不等,最高开到3800-4000元,而且拒绝还价,相当于正常价格的500多倍。婴儿患者长期处于断药状态,危及健康。

他巴唑

¥1.8 100片/瓶,5mg/片

- 抗甲状腺药物,治疗甲亢

- 较其替代药物,性价比最高,副作用最小,风险最低

- 药价定价过于便宜,原料药价格一直上涨,利润空间不断压缩,药企无利可图,最终停产

- 断供的悲剧:他巴唑,国产廉价救命药。断供后病患只能用高价买进口的相同药品,售价33元(每盒50片,每片10毫克),后被黄牛炒至高价,每盒100元以上。病患所购药品价格上升超百倍。

放线菌素D

¥19 0.2mg/支

- 肿瘤化疗药物,治疗儿童的肾母细胞瘤、妇科的滋养细胞肿瘤等

- 在世界卫生组织发布的部分实体肿瘤诊疗指南中,“放线菌素D”被列入首选化疗方案。

- 药品降价,使用量少,厂商没有利润,失去了生产积极性。医院通常不愿大量进货,以免用量太小造成过期失效,导致市场逐渐缩窄。加之药品降价,使用量少,厂商没有利润,失去了生产积极性。

- 断供的悲剧:由于找不到这种药,幼儿患者只能用国外替代药品,近6000元一支的价格将使更多家庭陷入困局,甚至放弃治疗。幼小的生命在沉重的经济负担中走向凋零。

“一方面,政府压价的时候没有一个客观科学的标准;另一方面,政府又没有一个相应的价格调整机制,有些药品定价不能与时俱进,才会出现这样的救命药断供现象。“院长补充道。

而被纳入医保目录的药企也面临着同样的情况。由于政府倡导的“采购价”往往偏低,导致了许多药品虽然还存在于医保目录中,实际上已经陷入断供的困境。以著名的赫赛汀为例,被列入医保目录后,其跌幅达到了90%,药厂无力承担亏损的经济压力,最后选择了推出市场。 因此,为了替人民群众谋求更大的福利,政府确实有在不断努力,频频出手打压高价药。但我们依然要正视由于政府议价过低而倒逼药企停产药品的问题,也要看到在药价谈判中愿意做出巨大让步的部分药企。

医院的生存困境

为了推进医改进程,不但药企要面临利润倒缩的问题,部分医院也陷入了经济的困境。院长透露:“为了贯彻医改政策,我们这个医院已经出现了运营困难的情况,某些环节甚至还在亏损阶段。”

中国的公立医院,一般被定义为公益性事业单位。所以中国公立医院的很大一部分收入来源本可以依靠当地政府的财政补贴来达到收支平衡。然而情况远没有那么简单,院长告诉数据小组记者,“财政六项补贴经常不到位,单项补贴的量更是不到位。”财政补贴来源不足,这不是单单佛山一所三甲医院面临的问题,也是很多公立医院存在的普遍问题。2015 -2017 年,全广东省公立医院超出30%亏损,亏损数量不断增加,且亏损额逐年上升。

更重要的是,医改新政取消了药品加成,这等于将医院在药品方面的15%的利润全数砍去,对于那些本来在药品上就很小盈利空间的医院无疑是雪上加霜。对比起1998年公立医院的药品收入占比,2017年的药品收入占比下降了15.8%。

据院长透露,由于取消了药品加成,其中的10%要医院自行消化,实际上医院结余的部分并没有上升,甚至有的医院在倒缩。

医护人员或成“廉价劳动力”

医院利润空间不断收缩,医院何以为继?院长给予数据小组记者的答案是:“医院的大多数收入来源于劳务性收入,其中占比很大的一部分来源于诊金。为了能够保持医院的收益平衡,医护人员只能尽量多地接诊患者。”

据悉,除了经济发达的一线城市北上深,其他城市大型公立医院的普通门诊诊金基本维持在较低的水平。以12元的诊金为例,到底要接待多少病患才能够支撑医院的日常开支呢?

院长给了一个数字:“2019年4月12日,我们医院的一个医生一个上午最多接诊了近百个个病人。平常情况下,佛山市南海区的医生,每一个医生每年平均接诊人数是七千多。”

这些数字到底意味着什么呢?按照中国的官方标准——中国的卫生部规定:专科医生一小时接诊6个病人,一个上午4个小时,那就是24个病人。按照美国的标准,这样的工作量更是不可想象的。美国的医生一天只能接待8个病人,多出来接待的病人,医疗保险公司是不会支付的。所以按照美国的标准,一个医生最理想的接诊病人一天八个。因此,中国医生的工作量是官方规定的3-4倍,是美国标准的8-10倍。

在劳务收费标准过于低廉的情况下,医院只有提升医务人员的单位工作量,才能达到总收益的稳定。即使在今年诊金有所上升的情况下,医务人员普遍压力太大已成有目共睹的事实。‘中国公立医院医务人员的工资水平较这个职业需要具备的专业能力而言,就像是“廉价劳动力”’,院长补充道。

众生普渡背后——看不见的“药神”

普渡众生背后,能够拯救中国民众医疗问题的,不是一个突然杀出来的“药神英雄”。如果一定要授以药神之称,那么这个荣耀应该属于为之而做出牺牲的所有人。 他们,才是让我们真正看得起病,吃得起药的 “药神”。 医改一直在路上,除了看到医改普惠不到的地区和方面外,也许我们都应该把感激的目光放在医改成效之上以及为落实政策而奋斗的人们——他们当中有为促成医改而在利润上做出让步的部分药企,也有在医改压力下负重前行的一众医护人员。而政府为了让民众用得上“平价药”也在不断努力,加大调控力度。 当然,每一次伟大的改革背后,都总有一批人要光荣地承受时代的阵痛。但是,如果一味给医改施加压力而罔顾实际情况,不断地给政府、药企、医院上紧发条,最终医改的承压阀只会彻底崩解;毕竟,过犹不及的悲剧我们已经看过太多。所以,如何在推进医改的过程中减缓这批人承受痛苦的重量,还需要政府在政策上作出更加科学的考量。